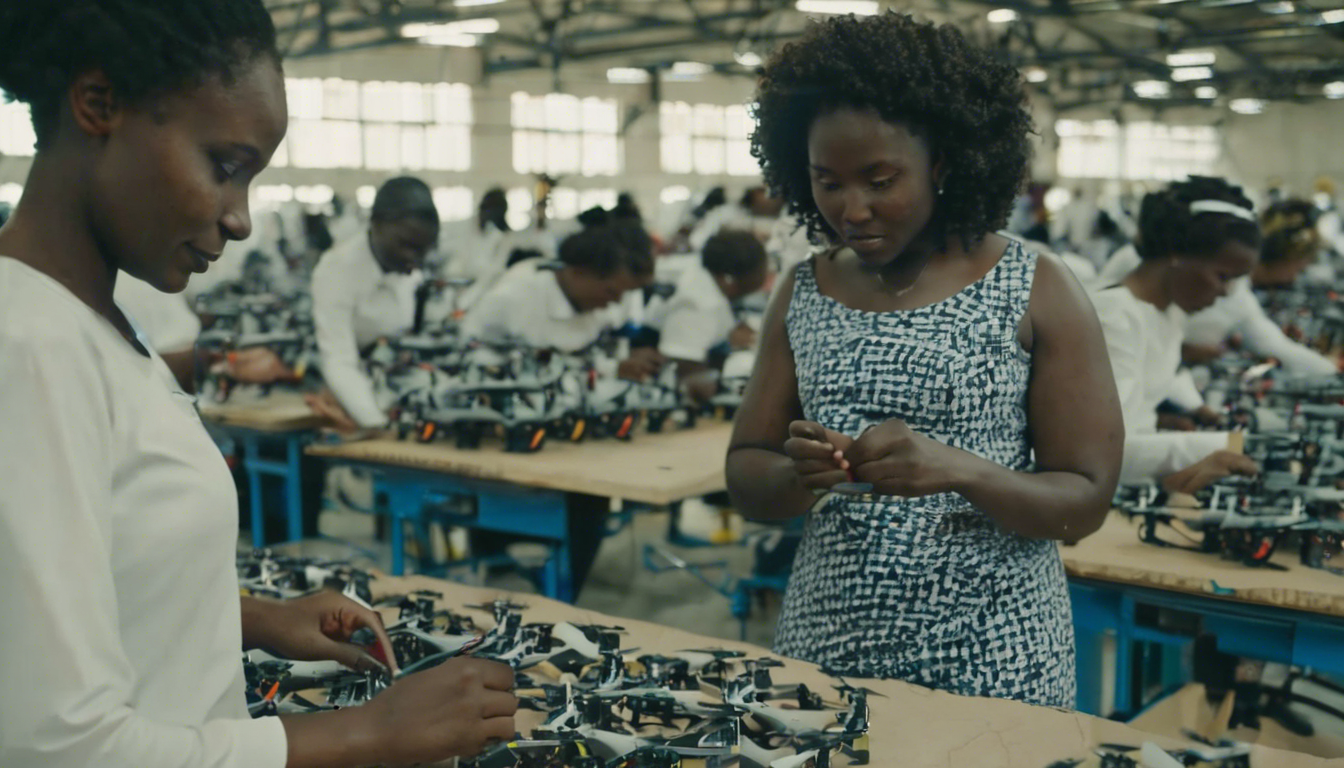

Les répercussions de la guerre en Ukraine se font sentir dans divers coins du monde, et l’Afrique n’est pas épargnée. Même si les conflits armés peuvent sembler éloignés, leurs effets en cascade touchent des réalités quotidiennes. Au cœur de ces bouleversements, des jeunes femmes africaines se voient entraînées dans des chaînes de production militaire, où elles sont utilisées pour assembler des drones russes. Le programme Alabuga Start, mis en place par le gouvernement russe, semble promettre des opportunités professionnelles, mais la réalité s’avère être très différente. Découvrons comment ces femmes se retrouvent impliquées dans le secteur des drones de guerre, au service de l’Armée Rouge et de son opération de lutte contre l’Ukraine.

Machine de conflagration russe : qui sont ces femmes africaines impliquées ?

Le programme Alabuga a été conçu comme une initiative d’attraction pour des jeunes talents venus d’Afrique, plus particulièrement d’Uganda, du Kenya, de l’Ouganda et du Rwanda. Officiellement, ces jeunes femmes sont recrutées pour des formations professionnelles prometteuses dans le secteur de l’hôtellerie. Cependant, à leur arrivée en Russie, ces femmes découvrent rapidement que leurs compétences sont mobilisées pour des activités bien plus sombres.

Le rêve brisé : de la promesse d’un emploi à l’exploitation

Lorsque des femmes âgées de 18 à 22 ans répondent à des annonces promettant des emplois lucratifs en Russie, elles imaginent un avenir radieux. Mais la désillusion arrive dès qu’elles réalisent qu’elles sont piégées dans une situation d’exploitation. Au lieu de travailler dans des restaurants ou des hôtels, elles se voient assignées à des usines où l’assemblage de drones de guerre devient leur quotidien.

Les conditions de travail sont souvent désastreuses. Surveillance permanente, horaires extensibles, et absence de salaire équitable : ces jeunes femmes sont soumises à des situations que la plupart d’entre nous ne saurions imaginer. Elles sont quasiment cloîtrées dans ces usines, avec peu ou pas de moyens de quitter cette réalité. Au lieu de contributions constructives à l’innovation technologique, elles deviennent des rouages dans une machine de guerre implacable.

Profil des femmes recrutées : Une main-d’œuvre vulnérable

La sélection des femmes africaines par le programme Alabuga repose sur leur vulnérabilité. Souvent issues de milieux défavorisés, elles voient dans ce programme une opportunité d’échapper à la pauvreté. Les responsables du recrutement s’intéressent principalement à :

- Des jeunes femmes sans emploi stable.

- Celles qui ont peu d’éducation et d’alternatives.

- Des candidates appartenant à des familles en difficultés financières.

Cependant, ces promesses vont bientôt s’avérer être des mensonges dévastateurs. Au lieu d’une vie meilleure, elles subissent un traitement qui frôle l’exploitation.

| Âge | Pays d’origine | Type de travail promis | Travail réel |

|---|---|---|---|

| 18-22 ans | Ouganda, Kenya, Rwanda | Formation hôtelière | Assemblage de drones |

| 18-22 ans | République Démocratique du Congo | Postes administratifs | Production militaire |

| 18-22 ans | Tanzanie | Formation technique | Assemblage d’armements |

Les drones de guerre russes : une nécessité stratégique

Dans le cadre de la guerre moderne, les drones de guerre sont devenus des outils essentiels. Ils permettent de mener des opérations avec une précision accrue tout en réduisant le risque pour les soldats au sol. Cependant, cette dépendance à la fabrication et à l’assemblage de ces machines militaires s’accompagne d’une réalité troublante. Les usines comme celle d’Alabuga, qui regroupent la main-d’œuvre féminine, jouent un rôle prépondérant dans le soutien logistique des opérations militaires russes.

Le Kremlin, confronté à des défis de production dus à son implication en Ukraine, se tourne vers des solutions innovantes. La main-d’œuvre féminine est ainsi mise à contribution pour combler le déficit de travailleurs. Cette stratégie soulève des questions sur l’éthique et le traitement réservé à ces femmes, mais du point de vue du gouvernement russe, il s’agit d’une réponse pragmatique à une nécessité pressante.

Formation et exploitation : une dualité troublante

Les femmes recrutées sont souvent issues de systèmes éducatifs défaillants, ce qui les rend encore plus vulnérables à la manipulation. Dans ce contexte, la formation qui leur est promise ne ressemble en rien à celle qu’elles auraient pu imaginer. Bien que ces femmes acquièrent certaines compétences techniques, elles ne sont utilisables que pour produire des armes.

Les conséquences sont dramatiques, tant sur le plan personnel que communautaire. Une main-d’œuvre non qualifiée, soumise à des conditions de travail abusives, soulève des préoccupations sérieuses, non seulement pour le système de défense russe, mais aussi pour la pérennité des femmes impliquées. Elles se retrouvent prises dans un cercle vicieux où leur potentiel est utilisé pour alimenter des conflits armés.

Les implications sur le plan international

Le programme Alabuga ne se limite pas à un simple enjeu économique pour la Russie, il symbolise également des implications géopolitiques majeures. La manière dont les femmes africaines sont intégrées dans le chapitres de l’industrie de la défense pose la question de la responsabilité sociétale des nations qui gèrent ces programmes.

Des groupes de défense des droits humains s’efforcent d’attirer l’attention sur cette réalité, mais leur voix est souvent étouffée dans le tumulte de la guerre. À travers leurs actions, ils soulignent des enjeux complexes, notamment la responsabilité des États dans le traitement des travailleurs, le respect des droits des femmes, et l’impact que cela a sur le tissu social des communautés d’origine.

L’innovation technologique : une façade pour l’esclavage moderne

L’innovation en matière de technologie militaire est souvent perçue comme une avancée dans le domaine de l’ingénierie et de l’espace. Cependant, lorsque l’innovation s’accompagne d’une telle exploitation, cela envoi un message mitigé sur l’avenir de la technologie. Les drones de guerre, malgré leur efficacité, sont fabriqués sur le dos de femmes dont les droits les plus fondamentaux sont bafoués.

Le paradoxe réside dans le fait que, tout en étant des outils de guerre, ces drones sont également le produit d’une main-d’œuvre invisible qui ne reçoit aucune reconnaissance ni droit. La montée de la production militaire en Russie, par le biais de l’intégration d’une main-d’œuvre féminine vulnérable, soulève des préoccupations éthiques inquiétantes.

Les alternatives éthiques : vers un avenir plus responsable

Devant cette réalité, il devient impératif de repenser la façon dont l’innovation technologique est perçue et mise en œuvre. La nécessité de créer des modèles éthiques dans le secteur de la défense est plus pressante que jamais. Les entreprises doivent être tenues responsables de la façon dont elles recrutent leur main-d’œuvre et traitent leurs employés. Les conditions de travail doivent être rigoureusement surveillées afin d’éviter des abus similaires à ceux observés dans le cadre du programme Alabuga.

- Établir des règlements stricts sur le recrutement et le traitement du personnel.

- Instauration de verrous éthiques pour la production militaire.

- Promouvoir des initiatives de sensibilisation et d’éducation.

| Stratégies éthiques | Impacts attendus |

|---|---|

| Règlementation des conditions de travail | Amélioration des droits des femmes |

| Former le personnel sur les droits humains | Réduction des abus |

| Promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur | Renforcement de l’implication féminine |

Les retombées pour la société locale et internationale

Les conséquences de l’implication des femmes africaines dans la production de drones pour la Russie ne s’arrêtent pas à la sphère individuelle. Elles touchent l’ensemble des pays concernés et soulèvent des réflexions cruciales sur le rôle des femmes dans les conflits et dans l’industrie militaire. Les impacts sociaux sont loin d’être négligeables, car la stigmatisation et la mise à l’écart de ces femmes peuvent engendrer une dynamique négative dans leurs sociétés d’origine.

En outre, la migration des femmes vers des industries d’armement peut mener à l’érosion des valeurs fondamentales qui promeuvent le bien-être dans les communautés africaines. Chaque femme employée dans ces usines pourrait, dans un autre scénario, devenir un vecteur de changement positif, investissant les valeurs sociales qu’elle aurait pu acquérir dans son pays d’origine.

La résistance et la prise de conscience

Face à cette réalité déconcertante, de nombreuses organisations militent pour une prise de conscience accrue des droits des femmes dans ces contextes de guerre moderne. Des manifestations, des ateliers de sensibilisation, et des campagnes de mobilisation émergent à travers le monde pour dénoncer l’exploitation et exiger des réformes. La lutte pour les droits des femmes dans le secteur de l’industrie de la défense ne consiste pas seulement à défendre celles qui sont actuellement exploitées, mais également à transformer le récit autour de l’engagement de la femme dans la guerre et l’esclavage moderne.

Les voix qui s’opposent à cette dynamique croissante d’exploitation doivent être entendues. Chaque historien, chaque militant, chaque journaliste a un rôle à jouer en rendant ces histoires visibles. En luttant contre l’invisibilité, nous avons le pouvoir de changer cette réalité.